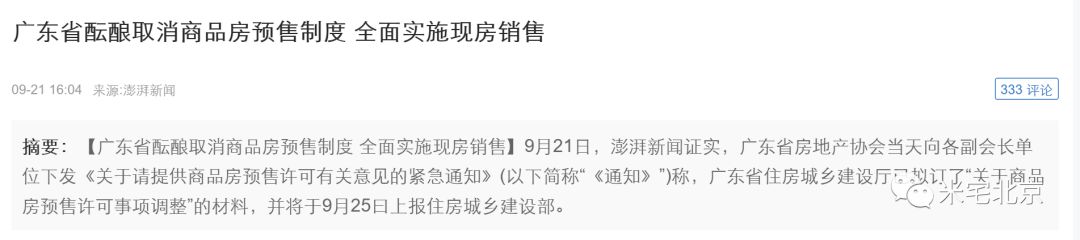

刚刚,澎湃公布一则大新闻,中国房地产运行的基础制度之一——楼盘预售制度极为可能已经走到了历史终点。

虽然这则消息写的是广州,但是附加文件背景是广东房地产协会和住建厅回答国家住建部的一个回函。

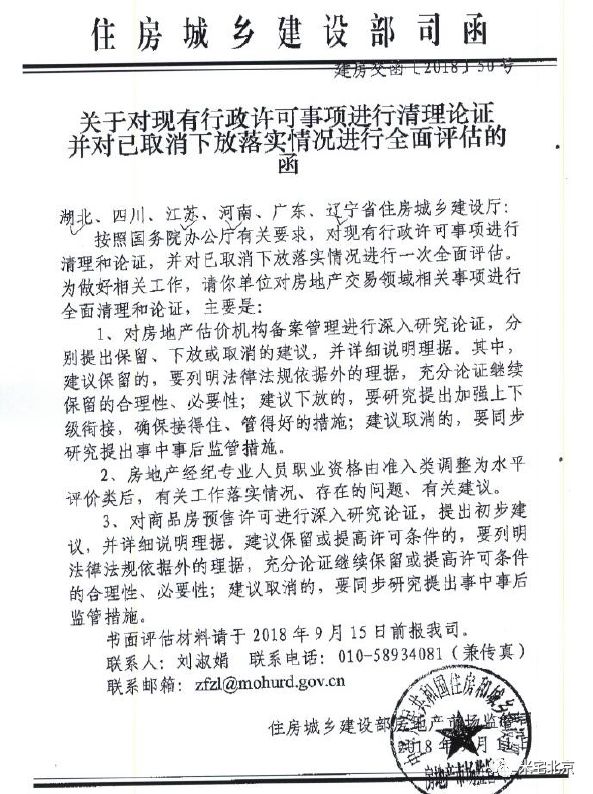

“要求,对商品房预售许可进行深入研究,建议保留或提高许可条件的,要列明法律法规依据外的理据,充分论证继续保留或提高许可条件的合理性、必要性;建议取消的,要同步研究提出事中事后监管措施。”

第二、对于房地产,国家已经开始要从更深层次上进行“去杠杆”和“消除系统性金融风险”的改革。

预售制度、土拍制度、公摊制度是房地产香港模式的三大支柱,同时香港模式是我国房地产发展初期的主要模仿对象。

“商品房预售”,也就是民间所谓的“卖楼花”,是香港首创的,时间是1953年。后来,中国内地在建立房地产制度时,基本上参考了香港的做法,所以“商品房预售”也就传入内地,在上世纪九十年代中期,写入了一系列政府法规、文件。

“预售”是一项对开发商极为有利的制度,它意味着房子还没有建成,就可以出售,拿到回款。这大大降低了开发商的资金成本,提高了资金周转率。

但是 “预售”在对开发商有利的同时,对购房者却十分不利。因为预售的房子存在烂尾、长期拖延的可能,而这种情况在各地屡次发生。

同时,由于房子尚未建好就开始销售,消费者无法亲眼看到房子就必须交全款或还按揭,而一旦出现房子“货不对路”的情况下就非常无可奈何,因为按照中国的现行法律只有两种情况才能退房。

所以,即使你的房子小毛病一堆,你也只能要求开发商维修而不能要求退房。所以从中国商品房制度诞生那一天,“交房即维权”和“十盘九维权”就成为一种常态。

出现这个问题,你可以归因为开发商的无良。然而,从制度层面,预售才是元凶。

第一、一旦发生资金链断裂,导致工程烂尾。一方面严重损害购房人的切身利益,另一方面将会产生大范围长时间信访事件,增加维稳压力。

第二、使违法违规销售有机可乘,房地产市场乱象丛生,造成损害购房消费者合法利益的现象屡禁不止。如:虚假广告、定金圈套、合同欺诈、一房多售、面积缩水、质量低劣等,极大地损害了购房人的利益,并引发了大量的法律纠纷。

第三、交易不公平。我国实行的期房销售制度,住房还处在建设过程中,购房者就支付了全部的房价款,并承担了未来全部的风险。

第四、房屋面积管理职能难以厘清,易产生行政风险。房屋建设工程从规划到预售、办证各环节办事部门不一,测绘机构不尽相同,标准也不统一,存在多次测绘以及预售测绘与确权测绘结果不一的尴尬局面,易引发纠纷诉讼。

第五、造成不平衡发展和低效率竞争。商品房预售制度降低了房地产业的门槛,导致吸引大量社会资金涌入,一方面不利于社会经济平衡发展,另一方面使不具备开发实力的企业进入市场。

所以,那家著名的企业,才提出了“拿地后4个月开盘、5个月资金回笼、6个月资金回正”的资金链要求,才有了所谓的快周转奇迹,才有了三年成为宇宙最大房企的奇迹。

然而,一旦取消预售,“5个月资金回笼,6个月资金回正”,将变得绝不可能,因为从开工到完工,高层住宅没有2年时间根本不可能,多层住宅没有1年根本不可能,再加上前期工程准备,手续办理时间,开发商从拿地到回款,很可能将拖延到2年到3年以上。

因为中国90%以上的中小开发商自身的资金量根本无法支撑从拿地到房产销售的过程,中国整个开发商将会完全洗牌,并购重组,大鱼吃小鱼,将变成所有包括三四线城市房地产市场的三年常态。

真正能够支撑起无预售时代的开发商,很可能在中国存在不足百家,一旦洗牌完毕,中国就是巨无霸开发商的时代。

巨无霸意味着市场垄断,市场垄断意味着消费者选择权和话语权的丧失,当一个城市只有一家到二家开发商的时候,你说房价是会涨还是会跌。

预售逐步取消意味着香港模式逐步被国家抛弃,那其他呢?会不会统统被扫进历史的垃圾堆。当然土拍不可能,至少在房产税完全替换出让金在财政地位之前不会。

这个过程从根本上是国家在降低银行的杠杆和风险,但是在过程中却会升高银行的风险(因为大部分开发商会资金链紧张甚至断裂),所以一定是个缓慢而审慎的过程。毕竟一切的政策决不能引发“系统性金融风险”,这才是国家的根本性利益所在。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们